경희대학교(총장 김진상) 의과대학 연동건·이상열 교수 연구팀(우세린 연구교수, 황승하·조재형·김소은 연구원, 성균관대 원홍희 교수)이 국내외 대규모 의료 빅데이터를 기반으로 제2형 당뇨병 환자에게 만성신장질환(Chronic Kidney Disease, CKD)이 5년 이내 발병할 위험을 조기에 예측할 수 있는 다중모달 인공지능(AI) 모델을 개발했다. 이 모델은 임상검사 정보와 망막 영상을 결합해 기존 AI보다 높은 정확도와 설명 가능성을 확보했다. 혈관 합병증 위험도 예측할 수 있어 향후 정밀의료와 환자 맞춤형 관리에 폭넓게 활용될 수 있다. 연구 성과는 세계적 당뇨병 학술지인 『Diabetes Care』(IF: 16.6)의 온라인판에 게재됐다.

당뇨병은 전 세계적으로 유병률이 높고, 신장질환은 그 대표적 합병증의 하나다. 조기 예측과 예방이 매우 중요한데, 기존의 예측 도구들은 단일 데이터 유형에 의존해 정확도와 설명력에 한계가 있었다. 경희대 연구팀은 다양한 의료 정보를 통합한 다중모달 인공지능 기법을 통해 예측의 정확성과 실용성을 동시에 갖춘 모델 개발을 목표로 연구를 수행했다.

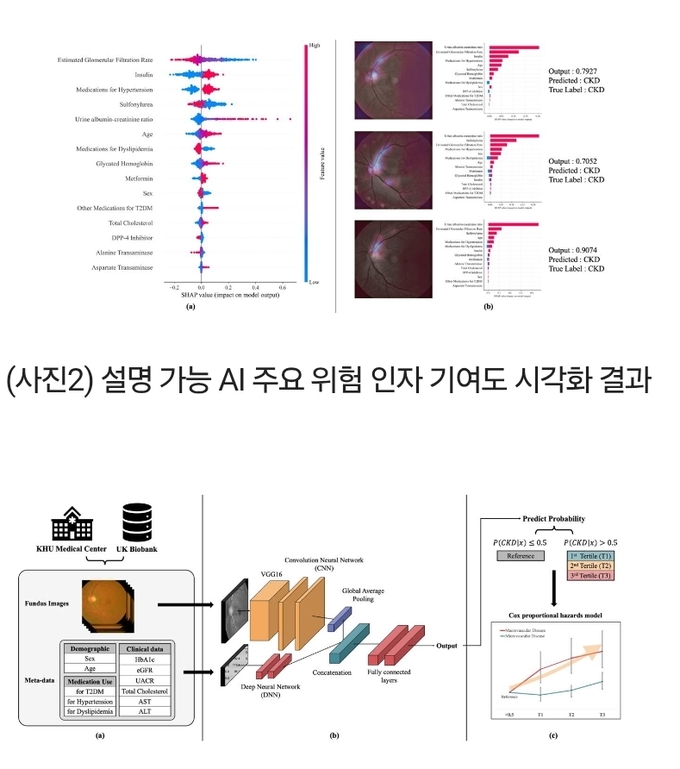

연구팀은 경희의료원과 영국 당뇨병 코호트 데이터를 기반으로 연구했다. 임상검사 결과(혈액 및 소변검사, 약물 복용 여부 등)와 안저(망막) 영상을 결합해 다중모달 딥러닝 모델을 구축했다. 이 모델은 5년 이내 만성실장질환 발병 위험을 예측하게 설계됐고, 국내 환자 데이터를 기반으로 훈련된 뒤 영국 데이터셋을 통해 외부 검증을 거쳤다. 예측 정확도는 국내에서 88.0%, 해외 검증에서는 72.2%를 기록해 국제적 적용 가능성도 입증했다.

인공지능의 한계점은 ‘결과만 제공한다’는 점이다. 연구팀은 이런 단점을 극복하기 위해 ‘설명 가능한 AI 기법’을 접목했다. 인공지능이 어떤 근거에 기반해 예측했는지 시각적으로 확인할 수 있게 설계하며 실제 임상 적용 가능성을 높였다.

설명 가능한 AI의 분석 결과, 실장질환 발생의 주요 위험 인자는 사구체여과율, 당뇨병약 및 고혈압약 복용 여부, 환자의 나이 등이 도출됐다. 영상 데이터에서는 시신경유두(optic disc)와 상부 아치 혈관 영역이 핵심 단서로 확인됐다. 이를 통해 인공지능이 단순 예측을 넘어 임상의가 참고할 수 있는 과학적 근거를 제공함을 밝혔다.

연구팀은 예측 모델의 결괏값과 실제 혈관 합병증 발생 간의 상관관계도 분석했다. 그 결과 예측 확률이 높은 환자군은 심혈관과 말초혈관 합병증, 신경병증, 말기신부전 등 주요 합병증의 발생 위험이 통계적으로 높게 나타났다. 예를 들어 상위 예측 확률 그룹은 하위 그룹과 비교해서 대혈관 합병증의 위험이 최대 2.21배, 미세혈관 합병증은 최대 1.30배 높았다. 연구팀이 개발한 AI 모델이 신장질환의 조기 예측과 함께 장기적인 건강 관리와 합병증 예방에도 활용할 수 있을 것으로 예측된다.

우세린 연구교수는 연구팀이 개발한 AI에 대해 “병원서 일상적으로 수집하는 데이터만으로 높은 정확도의 예측이 가능하다. 1차 진료기관에서 활용할 수 있는 현실적 도구이다”라며 “고위험군을 조기에 식별하고 중재할 수 있는 정밀의료 기반이 마련됐다”라고 밝혔다. 이상열 교수는 “국내외 데이터로 모델을 훈련하고 검증해 범용성과 신뢰도를 확보했다”라며 “환자 맞춤형 관리의 새로운 전기를 마련할 수 있는 연구다”라고 강조했다.